何洋楠,汉族,中共预备党员,西安工业大学计算机科学与工程学院软件工程专业2022级本科生。

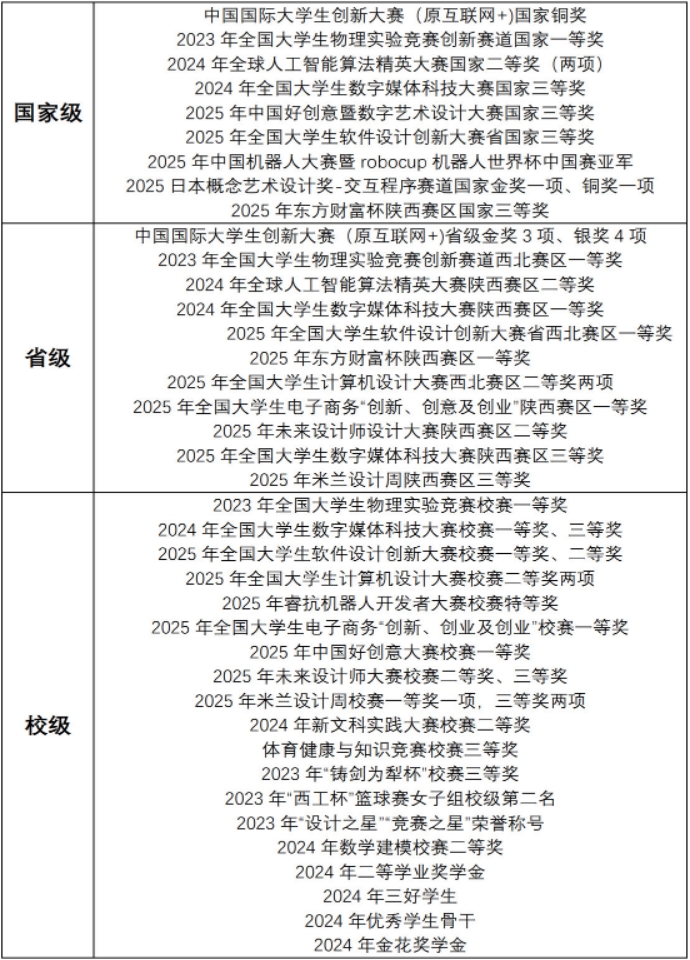

进入大学之后,何样楠凭借其出色表现收获诸多荣誉,具体如下:

笃学为基,筑牢专业根基

作为一名软件工程专业的学生,何洋楠深知扎实的专业基础是未来发展的根本。自入学以来,她始终将学习放在首位,坚持课前预习、课后复盘,主动查阅文献、拓展知识边界。面对复杂的算法原理与系统架构,她从不满足于“会做题”,而是追求“懂原理、能实现、可优化”。通过持续努力,她的学业成绩稳居年级前列,多门核心课程成绩优异。

但她从未将成绩视为终点。在她看来,真正的学习,是在实践中不断验证与突破的过程。因此,她积极参与项目开发与技术实践,自学深度学习框架、图像处理技术、前后端开发工具,逐步构建起完整的工程能力体系,为后续科研与竞赛打下坚实基础。

竞逐前沿,勇攀创新高峰

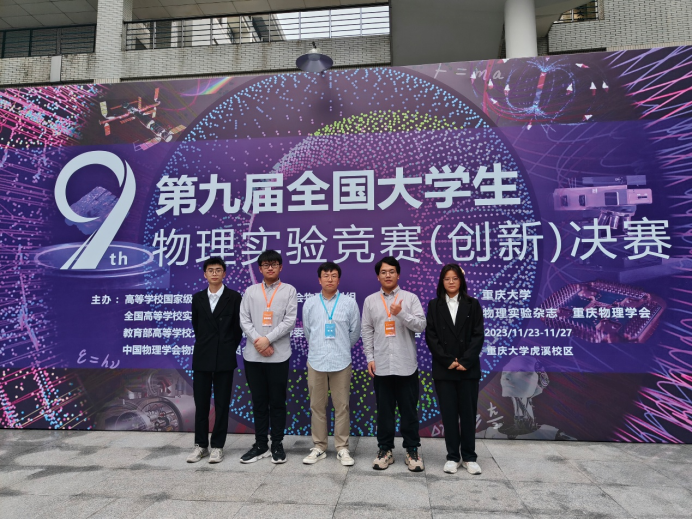

何洋楠的竞赛之路始于2023年全国大学生物理实验竞赛。当时她刚进入大学不久,对科研和竞赛了解不多,在党老师的指导下加入了团队。作为团队中的小白,她主要负责PPT制作和文档撰写工作。在团队备赛期间,她积极参与讨论,跟随大家在实验室调试设备、记录数据、分析结果。从校赛一等奖到西北赛区一等奖,最终项目获得国家一等奖。这是她第一次参加国家级A类竞赛,这段经历让她体会到:即使起点不高,只要认真投入,也能在团队中发挥作用,同时学到很多课堂之外的知识。

这次经历激发了她进一步参与实践的兴趣。此后,她逐步参与到更具挑战性的技术项目中。她参加了全球人工智能算法精英大赛中获国家二等奖。她在项目中参与部分算法实现和功能测试,初步掌握了模型训练的基本流程。同年,她参与“智援归途——基于地图定位与人脸识别的智能寻人系统”开发,在全国大学生计算机设计大赛中获得西北赛区二等奖,主要协助完成人脸识别模块的测试与优化。通过这些项目,她逐步了解了从需求分析到系统实现的基本开发流程,也在实践中不断提升技术应用能力。这些经历让她逐渐熟悉了从需求分析、技术选型到系统实现的完整开发流程。

随着经验积累,她开始尝试承担更多组织协调工作。2025年,她作为负责人主持一项省级大学生创新创业训练计划项目,在项目推进过程中,带领小组成员分工协作,完成方案设计与原型开发。在此基础上,她以第一发明人身份申请并获批《一种图像识别自动追踪装置》实用新型专利、《手持式图像扫描仪》外观专利,同时以第一著作人申报多项软件著作权,其中3项已授权。她也积极参与“互联网+”等综合性赛事,三年来累计参与国家级竞赛10余项,获国家级奖项10项、省级12项。备赛过程中,她曾为完善计划书反复修改,也为调试程序通宵修改。她坦言:“很多东西一开始不会,都是边做边学。比赛的意义不只在获奖,更在于过程中的积累。”回顾这段经历,她觉得自己并不是一开始就“能干”的人,而是在一次次参与中慢慢学会了合作、坚持和解决问题。

躬行实践,传递青春温度

除了学习和竞赛,何洋楠也参与了一些志愿服务和文体活动,让大学生活更充实。2023年冬季,她成为西安马拉松志愿者。凌晨五点集结,寒风中坚守岗位,为选手存包、加油、指引路线。每当看到跑者冲过终点,她都会在心里默默致敬:每一份坚持都值得被尊重,每一份付出都会被铭记。

更让她难忘的是参与“脚丫伴学”线上支教计划的经历。她每周连线山区小学的学生,针对他们薄弱的学科进行辅导。为了上好数学课,她主动搜集资料、整理题型、查找试卷并逐一讲解。累计服务25小时,获志愿服务荣誉证书。她说:“看到孩子们成绩提高,我就觉得一切都值得。”课余时间,她喜欢打篮球,是学院女子篮球队的一员,参加了“西工杯”比赛,和队友一起训练、拼搏。运动让她放松,也学会了团队配合和坚持到底。

获得国家奖学金,是荣誉,更是责任。从物理实验的“小白”到能独立带队参赛的项目负责人,从只会写基础代码的新手到拥有专利、论文、软著的科研实践者,她的每一步都走得踏实而坚定。她用代码书写梦想,用热爱点亮青春,用行动诠释担当。她以实际行动证明:优秀不是偶然,而是日复一日的积累与坚持。在未来的道路上,她将继续秉持“深耕自己,不负时光”的信念,努力成长为兼具技术能力与人文情怀的复合型人才,在科技报国的征程中贡献青春力量。